La circulation atmosphérique

Pour comprendre les risques climatiques et météorologiques

Rappel : aléa, risque et vulnérabilité

Aléa

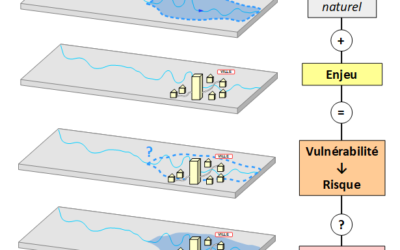

L’aléa (hazard en anglais) est un phénomène résultant de facteurs ou de processus qui échappent, au moins en partie, au contrôle humain : inondation, cyclone, glissement de terrain, éruption volcanique, séisme, tsunami. L’aléa ne devient un risque qu’en présence d’enjeux humains, économiques et environnementaux, possédant une certaine vulnérabilité (fragilité).

Risque

En géographie, un risque est la possibilité qu’un aléa se produise et touche une population vulnérable à cet aléa. L’équivalent anglais est risk.

Vulnérabilité

La vulnérabilité exprime le niveau d’effet prévisible d’un phénomène naturel (un aléa) sur des enjeux (les sociétés humaines et leurs activités). Elle est traduite en anglais par les termes vulnerability ou sensitivity. La notion de vulnérabilité évalue dans quelle mesure un système socio-spatial risque d’être affecté par les effets d’un aléa et cherche à quantifier ce qui est perdu.

Enjeux

Personnes, biens, équipements, environnement, susceptibles d’être affectés par un phénomène d’origine naturelle et/ou anthropique et de subir des préjudices ou des dommages. Les enjeux ne sont étudiés que dans la mesure où ils présentent une certaine vulnérabilité face aux aléas.

La plupart du temps, les enjeux sont englobés dans le terme vulnérabilité qui désigne alors des objets caractérisés par une valeur et une capacité de résistance physique à l’aléa. Les plans de prévention des risques distinguent nettement les enjeux (valeurs) de la vulnérabilité (fragilité).

Articles associés

Les articles ci-contre sont autant d’exemple de mobilisation d’objets qui font référence aux notions de climatologie ou de météortologie et aux risques associés.

La vulnérabilité du Bangladesh face aux inondations

Le cas des levées naturelles Clic pour ouvrir

Le risque d’inondation – Mise en perspective géographique et citoyenne des apprentissages.

Une "story" du journal l'Echo Introduction Complétez le Padlet ci-dessous afin de mettre en évidence une étude de cas Grille d'évaluation de la production Grille d’évaluation de la production sur le PadletPondérationLe repère est correctement placé 0-1L’étude de...

Réchauffement climatique – Questions didactiques

L'article sur le réchauffement climatique met en lumière la complexité du sujet. Vu l'enjeu, la question de la transposition didactique est particulièrement sensible. S'informer Plein écran ICI Un sujet à aborder en interdisciplinarité Les écoles ont la liberté de...

Le réchauffement climatique – Faits en cartes et graphiques

Tous les graphiques et commentaires sont extraits de « Réchauffement climatique ». In Wikipédia, 25 avril 2022. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9chauffement_climatique&oldid=193143503. Pour cette référence, proposez une appréciation en...

Le risque d’inondation – Ce qu’il faut faire apprendre et comment faire apprendre – 4 exemples à l’échelle de la Wallonie.

Volet géographique Ce qu'il faut faire apprendre Comme indiqué dans la première phrase, il est question d'évaluer la vulnérabilité d'un territoire face à un risque d'inondation ou un risque sismique en portant un regard critique sur les aménagements réalisés. Comment...

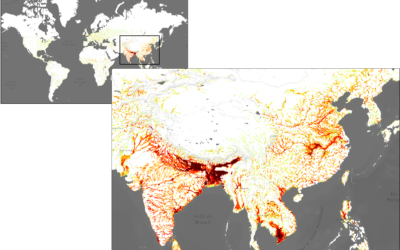

Le risque d’inondation – Ce qu’il faut faire apprendre et comment faire apprendre – 4 exemples à l’échelle mondiale, de l’Asie et des rives du Fleuve Jaune.

Volet géographique Ce qu'il faut faire apprendre Comme indiqué dans la première phrase, il est question d'évaluer la vulnérabilité d'un territoire face à un risque d'inondation ou un risque sismique en portant un regard critique sur les aménagements réalisés. Comment...

Analyser l’aléa, le risque et la vulnérabilité

Projet collaboratif Quelques extraits du site "Géoconfluences". Aléa - L'aléa (hazard en anglais) est un phénomène résultant de facteurs ou de processus qui échappent, au moins en partie, au contrôle humain : inondation, cyclone, glissement de terrain, éruption...

Kentucky – Tornades du 11 décembre 2021

Ressources Ventusky - cliquez sur la carte ci-contre pour accéder à Ventusky centré sur le lieu le 11/12/2021 Carte vierge à l'échelle de l'espace concerné Des signaux dangereux qui se sont traduits entre la soirée du 10 et la matinée du 11 par une véritable explosion...

Philippines – Supertyphon Rai (ou Odette)

Ressources Ventusky - cliquez sur la carte ci-contre pour accéder à Ventusky centré sur le lieu le 16/12/2021 Carte vierge à l'échelle de l'espace concerné Articles en ligne Aux Philippines, le « supertyphon » Rai provoque l’évacuation de plus de 90 000...

Pistes de situations d’apprentissage – Les principaux fleuves sur Terre et le risque d’inondation

Démarrez l'application "Risk" des Nations Unies. Le risque d'inondation Affichez la couche du risque de mortalité du fait des inondations comme illustré ci-contre. Relevez tous les autres risques cartographiés sur ce portail, comparez chacun d'eux avec le risque de...

Climatologie et météorologie

La météorologie est la science des phénomènes atmosphériques actuels et leur prédiction à court terme. La climatologie détermine les caractéristiques climatiques d’un lieu et étudie leur évolution à long terme.

La climatologie est l’étude du climat et de l’état moyen de l’atmosphère, c’est-à-dire la succession des conditions météorologiques sur de longues périodes dans le temps1. Il s’agit d’une branche combinée de la géographie physique et de la météorologie, l’étude du temps à court terme étant le domaine de la météorologie opérationnelle. Un climatologue, ou climatologiste, est un spécialiste qui fait l’étude des variations locales et temporelles des climats grâce aux statistiques des données provenant de plusieurs domaines qui affectent le climat2.

Si la climatologie s’intéresse essentiellement à l’étude et à la classification des climats existants sur terre, une partie de la discipline traite aussi de l’interaction entre climat et société ; que ce soit l’influence du climat sur l’Homme ou de l’Homme sur le climat.

Exemples de questions

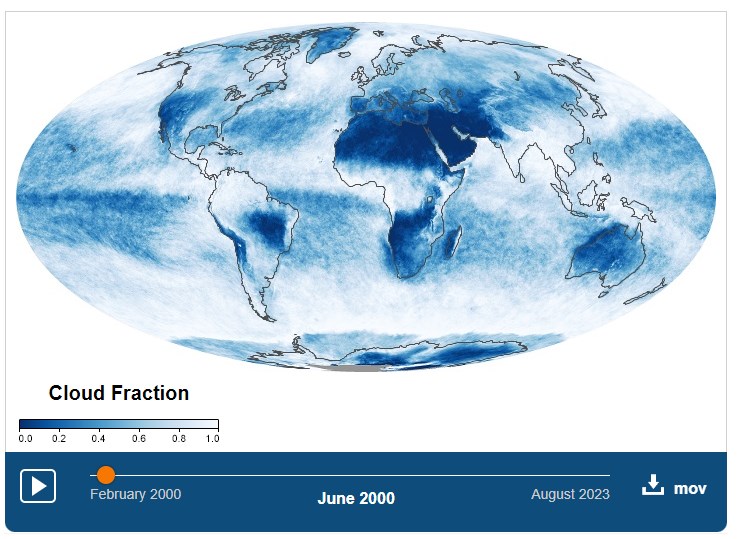

- D’où viennent les nuages et pourquoi leur répartition est-elle si variable à la surface du globe ?

- D’où vient le vent ?

- Pourquoi les températures sont-elles si différentes à la surface du globe ?

- Pourquoi la direction du vent change-t-elle tellement en fonction des endroits du globe ?

- Pourquoi les conditions de température, de vent et d’humidité changent-elles tellement en fonction des moments de l’année ?

- …

Le vent et la pression atmosphérique

Pour comprendre la circulation atmosphérique, il faut préalablement comprendre ce qui fait que l’air se déplace. Ce mouvement de l’air (le vent) s’explique par des différences de pression atmosphérique comme l’explique la vidéo ci-dessous. Sur la base des informations de cette vidéo, il faut être à même d’expliquer, à l’aide d’un schéma et quelques phrases, ce qui expliquer les mouvements de l’air en lien avec la pression atmosphérique.

Si vous avez oublié ce qu’est la pression atmosphérique, regardez la vidéo ci-dessous!

Voir aussi:

- « Horizons 3e » – Pression atmosphérique – p177 et formation des vents p182

- « Géographie 3e/6e Savoirs et Savoir-faire », fiche relative à la pression atmosphérique et aux mouvements de l’air (fiche 32 édition 2006)

Le bilan radiatif

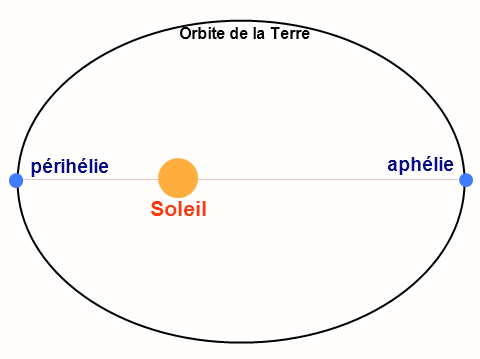

Le soleil se situe à environ 150 millions de km de la Terre. Le demi-grand axe de l’orbite de la Terre autour du Soleil, couramment appelé « distance de la Terre au Soleil », égal à 149 597 870 700, c’est depuis 1976 la valeur de l’unité astronomique. L’aphélie est à environ 152 millions de km et le périhélie à environ 147 millions de km. L’ellipticité sur la figure 1 est donc exagérée.

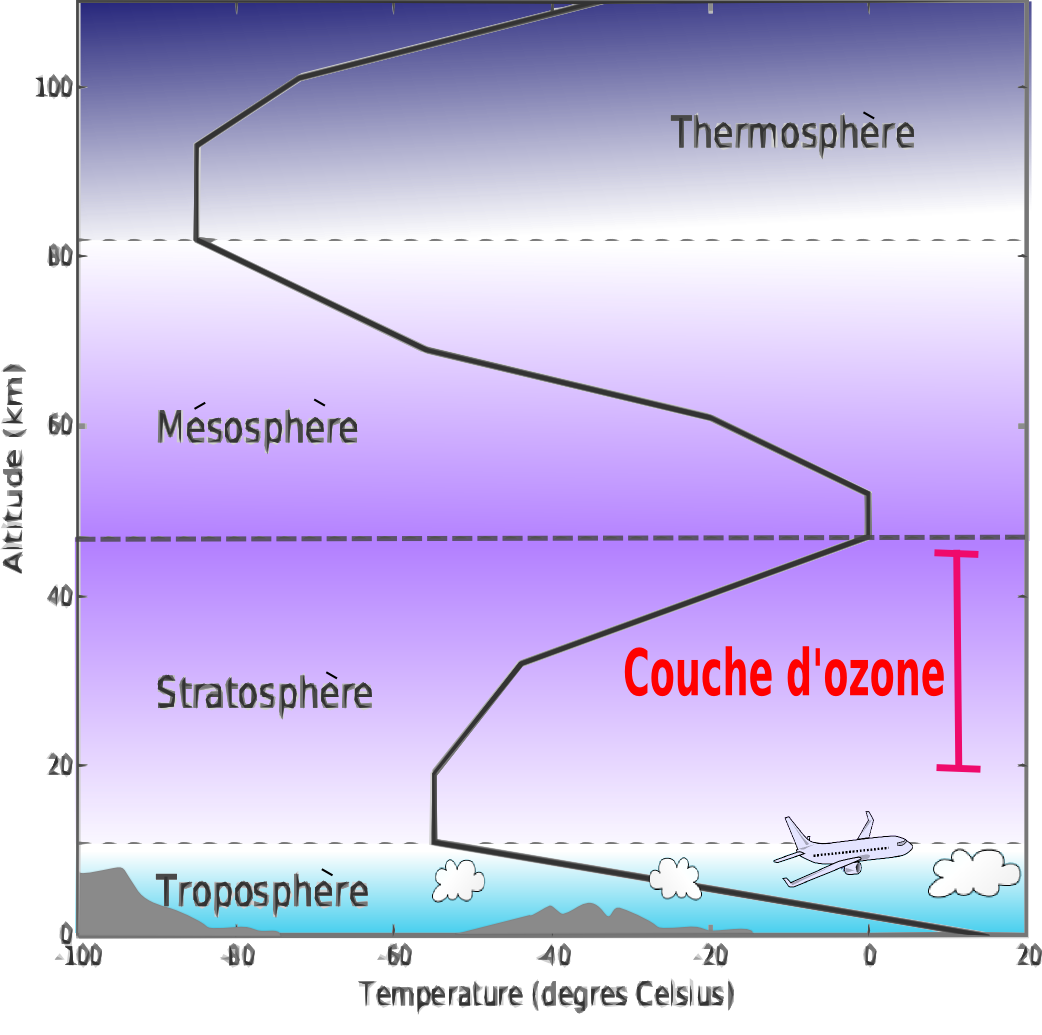

Une partie de son rayonnement traverse l’atmosphère qui fait environ 100 km d’épaisseur.

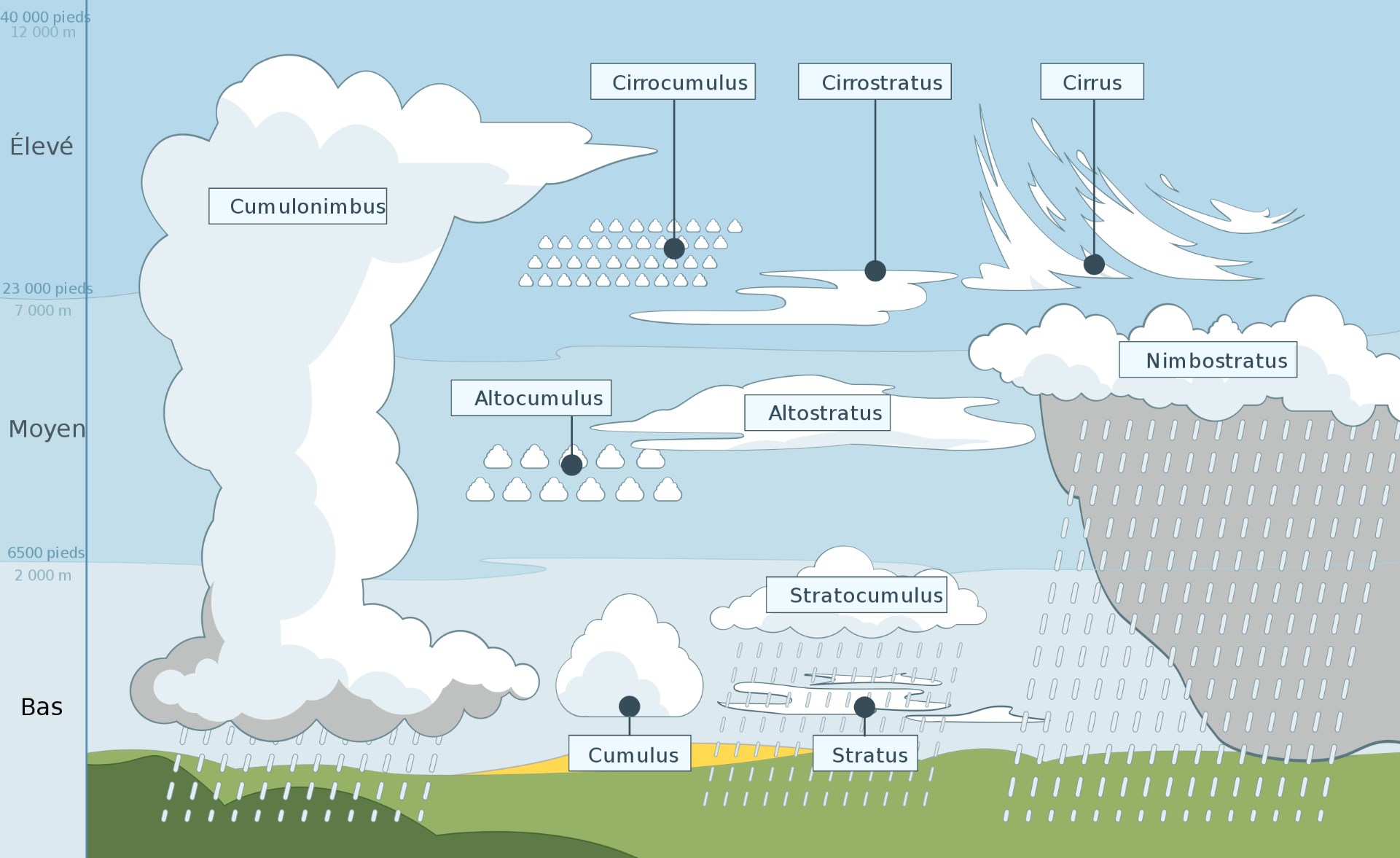

La partie de l’atmosphère où se concentrent les phénomènes météorologiques fait 8 à 18 km d’épaisseur, c’est la troposphère. Sa limite supérieure est la tropopause. Jusqu’à la tropopause, la température diminue d’environ 1°C/150 mètres (6,5°C/km) . La tropopause est une couche d’inversion thermique au-delà de laquelle la température augmente. C’est pour cette raison que les nuages ont sont limités à la tropopause: l’air ne peut s’élever si l’air qui est au-dessus de lui a une température plus élevée.

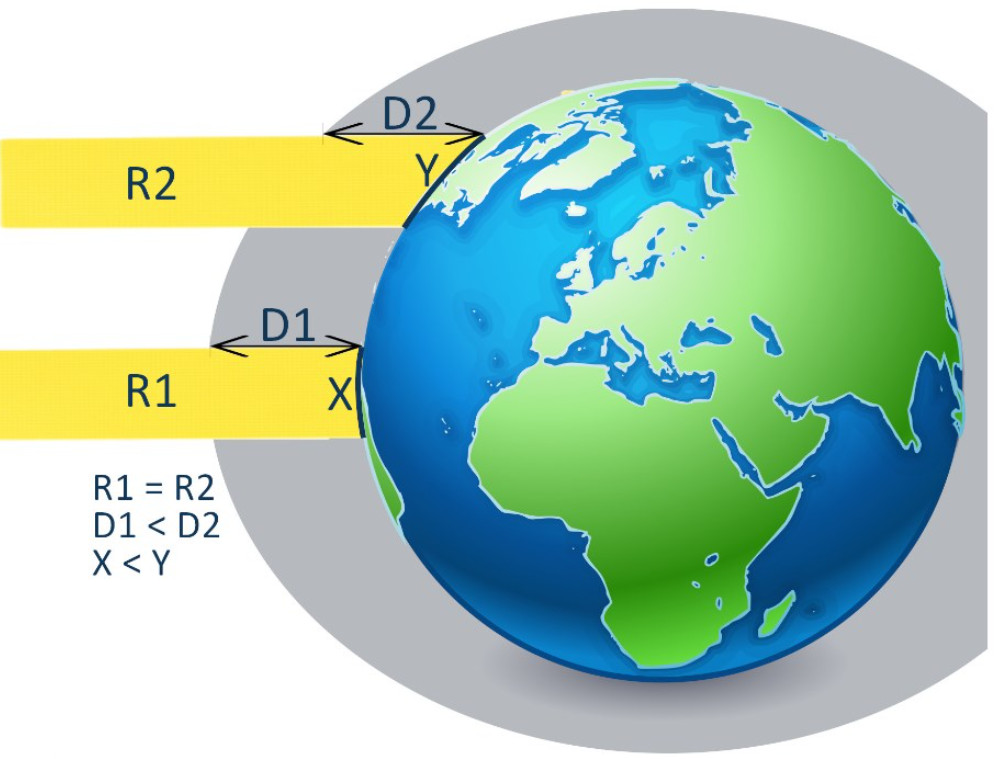

En conséquence, le modèle de la radiation solaire montre une nette variation de l’énergie par unité de surface en fonction de la latitude (figure 4).

D’autres facteurs sont à prendre en compte pour comprendre ce modèle tels que:

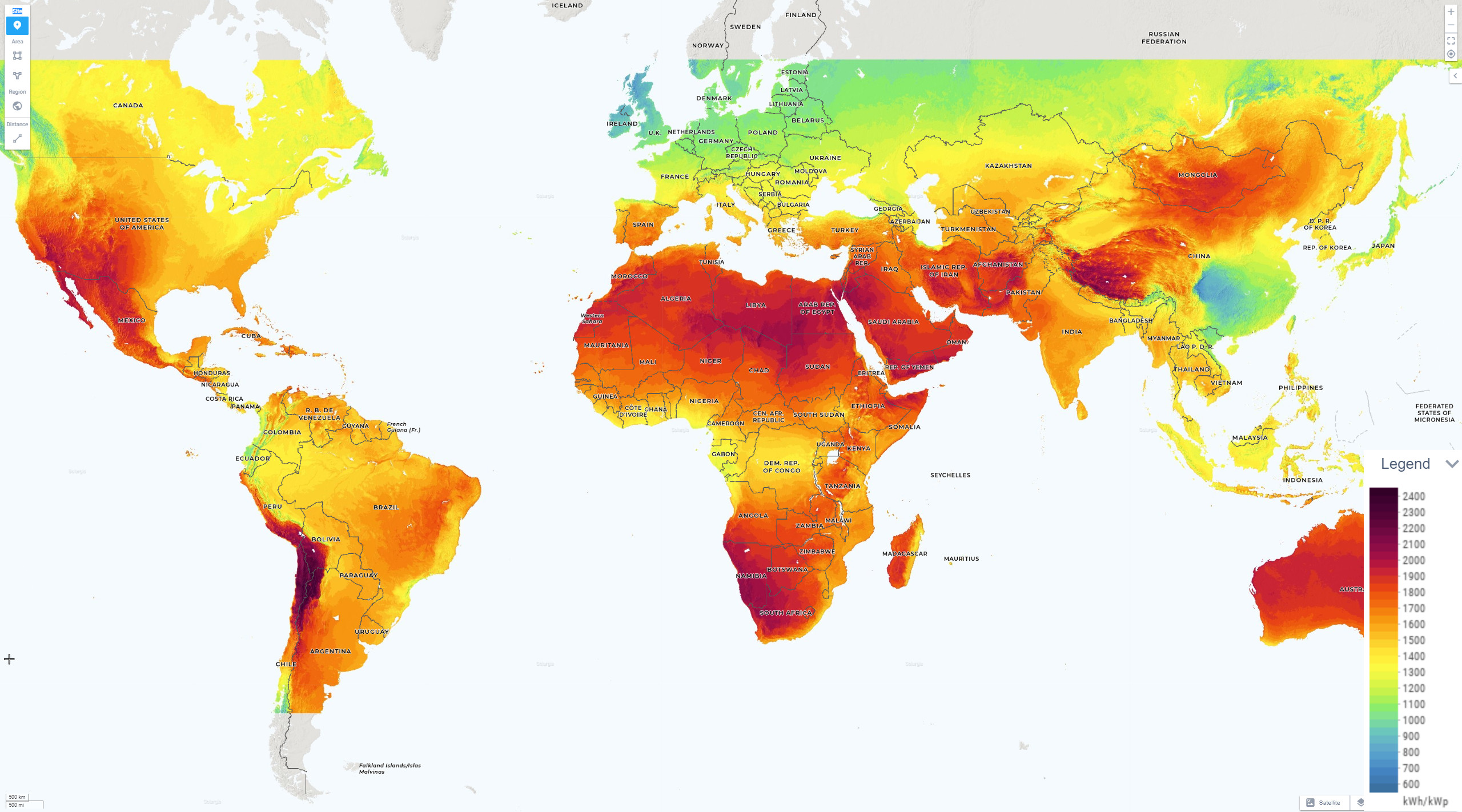

- l’altitude avec la diminution de l’épaisseur de l’atmosphère et de son effet de “filtre” vis-à-vis du rayonnement solaire. Cet effet est particulièrement visible dans la Cordillère des Andes ou l’Himalaya.

- la couverture nuageuse: c’est ce phénomène qui permet de comprendre les plus faibles valeurs pour l’équateur (BP équatoriale et de nombreux nuages) par rapport aux tropiques (HP tropicales et absence de nuages).

Les mouvements de la Terre

À partir de la vidéo ci-contre, il faut être à même d’expliciter l’influence des mouvements de la Terre sur les saisons et le lien entre la position de la Terre sur le plan de l’écliptique et les parallèles remarquables.

Les saisons

La vidéo ci-contre illustre les saisons en faisant référence à la révolution de la Terre (rotation autour du soleil en 1 an). Sur cette base, il faut être à même de réaliser 4 représentations schématiques de l’ensoleillement aux solstices et aux équinoxes et décrire en quelques mots ce que sont les solstices et les équinoxes.

Voir aussi « Horizons 3e » – La circulation atmosphérique – p188 à 190.

Voir aussi la vue schématique des alizés- Météo-Contact. « La météo en bref – Les alizés ». Consulté le 18 septembre 2022. https://www.meteocontact.fr/pour-aller-plus-loin/les-alizes.

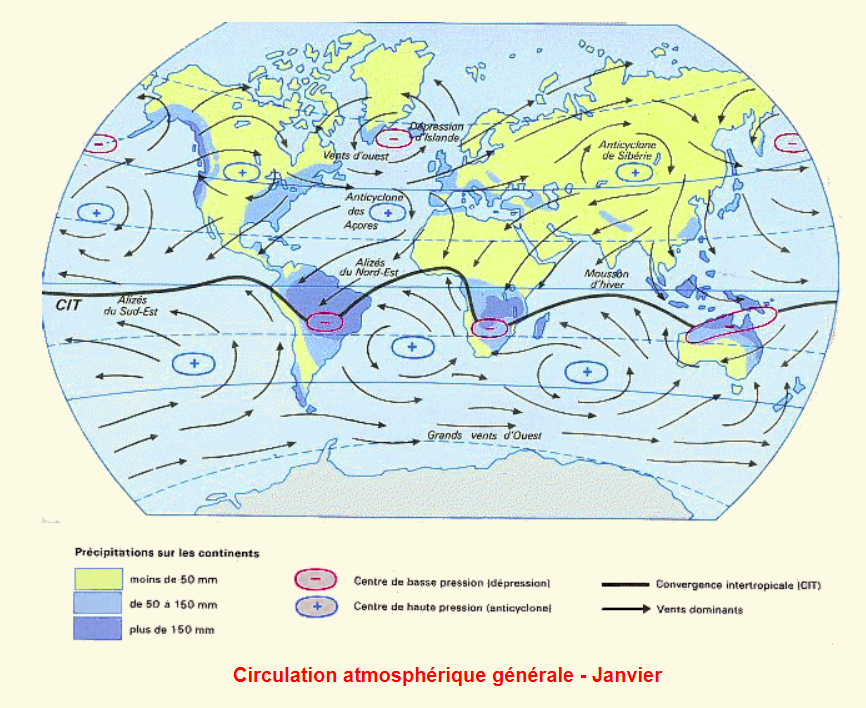

La circulation atmosphérique

Les vidéos ci-contre illustrent, sur la base des éléments précédents, les grands mouvements des masses d’air à l’échelle du globe. Il faut donc être à même de réaliser quatre schémas de la circulation atmosphérique en plan et en coupe pour mettre en évidence les alizés, les vents entre les tropiques et nos latitudes puis les vents au-delà des cercles polaires. Il faut commenter ces vues en faisant référence à la pression atmosphérique et l’effet Coriolis. Les différences entre les 4 vues sont commentées en faisant référence à la révolution de la Terre.

- « Horizons 3e » – La rotation et la révolution de la Terre- p167 à 176

- « Géographie 3e/6e Savoirs et Savoir-faire », fiche relative à la dynamique des masses d’air (fiche 33 édition 2006) sauf les fronts et sauf la mousson

Les masses d’air et les fronts

La vidéo ci-contre illustre, la notion de masse d’air. Les masses d’air sont étroitement liées à la dynamique de l’atmosphère. Elles se forment environ à l’équateur, aux tropiques, aux latitudes tempérées et aux pôles. Il faut être même d’expliquer cette répartition sur la base du schéma général de la circulation atmosphérique. Il faut également être à même d’expliquer, sur la base des explications de cette vidéo la notion de front (polaire) et décrire la nature des précipitations à cet endroit.

Voir aussi:

-

« Horizons 3e » – Pression atmosphérique – p177 et formation des vents p182

-

« Géographie 3e/6e Savoirs et Savoir-faire », fiche relative à la dynamique des masses d’air (fiche 33 édition 2006) à partir des fronts

Développement d’une perturbation du front polaire. Le phénomène sé développe sur environ un millier de kilomètres et a une durée typique de quelques jours.

Ressources complémentaires

Les perturbations du front polaire et la météo aux latitudes tempérées

Un front météorologique est une surface de discontinuité étendue, qui sépare deux masses d’air ayant des propriétés physiques différentes (ex : température, humidité, pression)1,2. Le concept a été développé au début du xxe siècle par les météorologues norvégiens pour expliquer le comportement de l’atmosphère dans les latitudes moyennes terrestres : la formation des nuages, des précipitations, des dépressions et des anticyclones ainsi que leur déplacement. Le développement de la météorologie depuis cette époque a permis de démontrer que les fronts sont une conséquence des forces en jeu plutôt que leur cause mais la représentation est maintenant tellement répandue qu’ils sont toujours largement utilisés dans les présentations météo.