Les occupations du sol

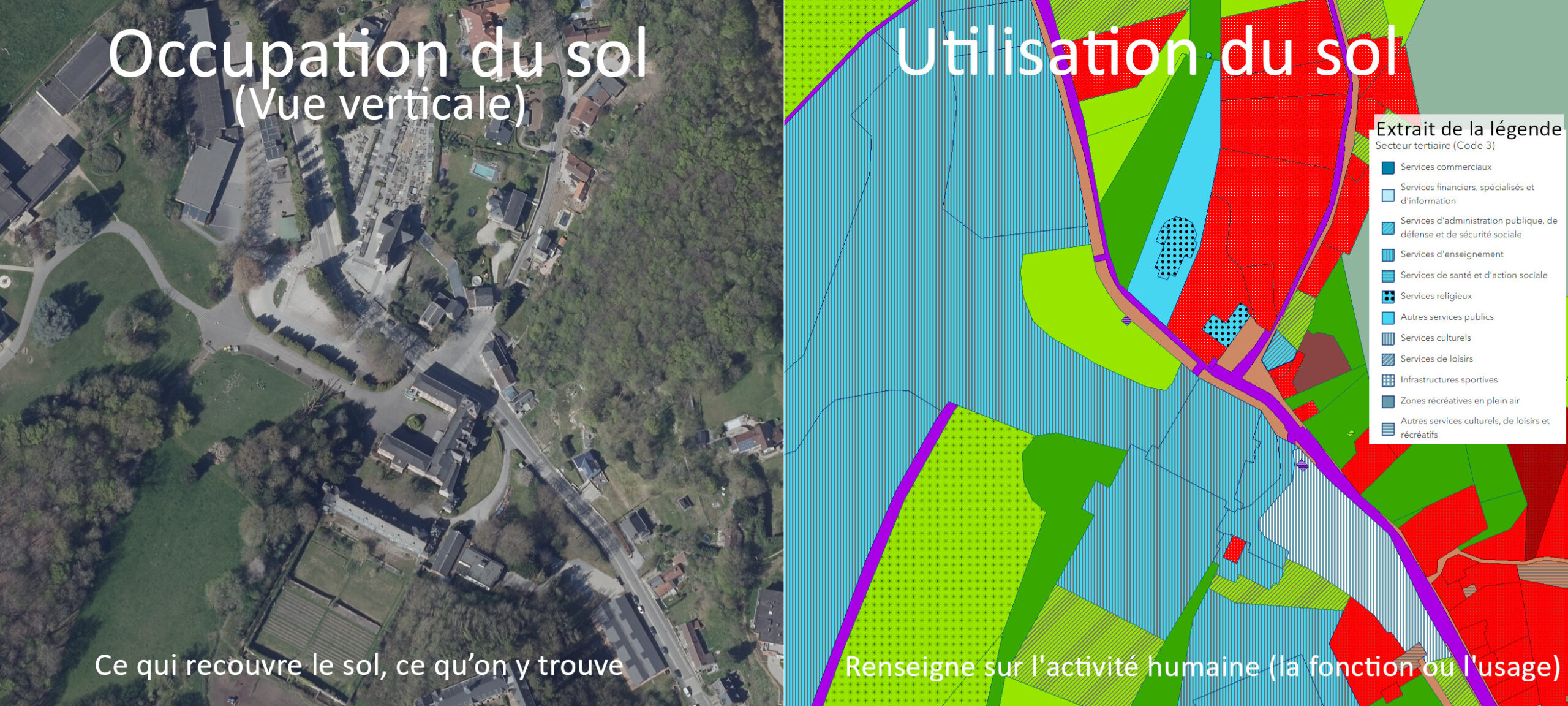

Occupation ? Utilisation ? Souvent associées, les notions d’occupation et d’utilisation du sol sont parfois confondues pour ne pas dire incomprises. Proposer une définition et une illustration de ces deux termes n’est donc pas inutile.

L’IWEPS, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, nous propose son éclairage sur ces 2 notions :

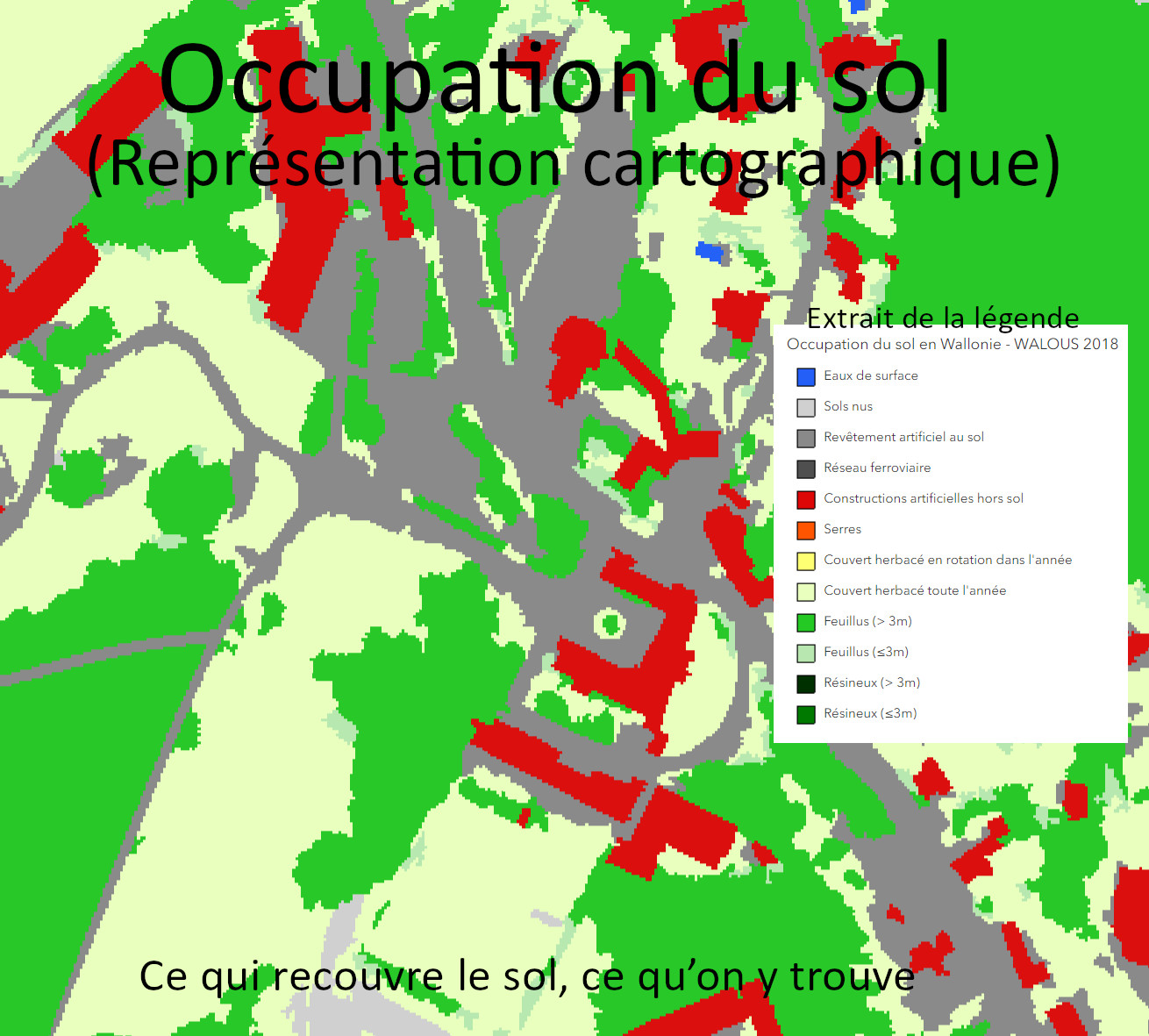

–L’occupation du sol correspond à ce qui recouvre le sol, ce qu’on y trouve : un bois, une culture, une maison, un édifice public. Il s’agit des caractéristiques biophysiques du sol.

–Elle doit être distinguée de son utilisation qui précise la fonction ou l’usage d’un type d’occupation. Ainsi, une occupation du sol qui serait « pelouse » pourrait correspondre à plusieurs utilisations comme par exemple un jardin résidentiel ou un pâturage. De même, un type d’utilisation du sol peut recouvrir plusieurs catégories biophysiques : une zone résidentielle se compose de pelouses, bâtiments, surfaces imperméabilisées… Pour plus d’information, cliquer sur la référence.

L’occupation du sol est également représentée de manière cartographique.

Occupation du sol – Quelques outils de référence

parmi des centaines …

Utilisation du sol – Quelques outils de référence

les ressources à ce sujet sont surtout locales …

Pourquoi apprendre à reconnaitre l’occupation du sol

Importance des vues aériennes

Les vues aériennes sont celles utilisées sur Google Maps, Google Earth, la plupart des géoportails tels que WalOnMap, BruGIS, Geopunt et une foule d’applications en lien avec les GPS. Elles sont aussi mobilisées quotidiennement dans les médias pour situer les faits de l’actualité.

Pour la plupart des citoyens, ces vues sont actuellement les représentations les plus utilisées pour se situer, se déplacer ou se représenter des espaces, proches ou lointains. Elles ont progressivement pris la place qu’occupait la carte ou le plan. Si les cartes et plans restent largement utiles, les vues aériennes illustrent directement les réalités sans passer par des représentations conceptuelles à l’aide de points, de lignes ou de surfaces.

L’évolution de la couverture du globe, la qualité des images, l’évolution des technologies qui permettent un affichage et un changement d’échelle fluides, le rendu du relief, le passage à la vue oblique et à la vue au sol (Street View) sont autant d’éléments pour comprendre le succès de ces représentations auprès du grand public aujourd’hui.

Les éléments qui constituent l’occupation du sol peuvent donc être lus de manière continue dans l’espace, mais aussi, dans une certaine mesure, dans le temps avec la possibilité (dans le cas de la version téléchargeable) de visualiser des images du passé (au moins depuis 1984). Dès lors, les dynamiques spatiales deviennent des éléments observables pour tous les lieux sur Terre.

Pourquoi la formation géographique doit-elle s’intéresser aux vues aériennes verticales ?

Outre le fait qu’il s’agit de former les élèves à l’utilisation d’un outil familier, le recours à ces vues permet de rencontrer plus efficacement les prescrits de notre enseignement de la géographie.

Dans les Socles de compétences

L’essentiel des savoirs géographique dans ces Socles concerne la capacité à identifier et caractériser les composantes du paysage, à identifier et caractériser des milieux naturels, à caractériser les fonctions, les structurations et la dynamique de l’espace. Les vues verticales et toutes les vues associées sont des leviers extraordinaires pour y arriver.

Elles permettent :

– de faire des observations en prenant systématiquement appui sur des éléments familiers tels que des rivières, des routes, des maisons…

– de comparer n’importe quel espace lointain avec l’environnement proche de l’élève sans avoir à changer de support

– de pratiquer de manière permanente le changement d’échelle que ce soit pour contextualiser des observations locales ou exemplifier des structures plus globales.

L’intérêt pour ces représentations est donc bien au-delà de leur dimension ludique.

Dans le Tronc commun

Le cœur de la formation géographique dans le tronc commun est centré sur l’occupation du sol, ce que la vue aérienne permet de repérer et de caractériser. Ces vues font l’objet d’une attention particulière dans le savoir-faire tandis que les occupations du sol sont un constituant-clé des savoirs.

Dans le référentiel des compétences terminales et savoirs commun en géographie

Ce référentiel a utilisé le terme « représentations de l’espace » plutôt que « représentations cartographiques » afin d’y inclure toutes les images de l’espace terrestre. Les élèves doivent être à même de les lire, mais également de les annoter.

Apprendre à lire l'espace

Lire et comprendre l’espace à partir de vues verticales implique d’être à même de reconnaitre ce qui s’y trouve.

Cela semble être une évidence ! Et pourtant, combien d’élèves sont capables de distinguer une prairie d’un champ, une forêt de feuillus d’une plantation de conifères, une savane d’une steppe ? Combien d’élèves peuvent identifier sur une vue verticale les indices qui leur permettront de repérer une centrale thermique, une centrale nucléaire, un paysage ouvert, une ligne de crête, un parc d’engraissement, un espace d’élevage extensif, une tour solaire, un espace piscicole… ?

Ces éléments font partie de ceux qui permettent de caractériser les activités humaines sur un territoire, d’identifier des enjeux, de comprendre des phénomènes géographiques.

À l’image de la lecture d’une phrase en français, qui implique d’être à même de reconnaitre les mots pour en dégager le sens, la lecture d’une portion de l’espace terrestre implique d’être à même de reconnaitre les occupations du sol afin d’identifier des éléments dominants ou des singularités. À l’image de la compréhension d’un texte en français qui implique d’associer des phrases pour dégager le sens d’un texte ou de son message, la compréhension de l’organisation d’un territoire se réalise notamment en mettant en lien des éléments qui le composent.

L’apport massif des vues verticales de qualité à l’échelle du globe fait inévitablement penser à la révolution technique apportée par l’imprimerie au XVe siècle. Si, à l’époque, moins de 10% de la population sait lire, c’est la diffusion des livres qui stimule l’apprentissage de la lecture.

On peut raisonnablement faire le pari que la diffusion de ces vues aériennes stimulera de la même manière l’apprentissage de leur lecture.

Lecture de l'espace et littératie

La littératie est définie par l’OCDE comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités ».

Avec le développement des vues aériennes verticales généralisées à la surface du globe, le concept de littératie peut s’appliquer à la géographie comme il s’applique à la langue d’enseignement. La compréhension de l’information spatiale n’est plus seulement dépendante d’un message distillé par un enseignant ou un manuel, mais bien de l’aptitude à lire en autonomie des vues aériennes.

A propos des vues aériennes

Une prise de vue aérienne (ou PVA) est un cliché représentant la surface de la Terre depuis un véhicule aérien ou spatial. Une telle image est en général brute : non calée par rapport à un référentiel terrestre et non rectifiée (déformations notamment par rapport à l’inclinaison de l’objectif).

Pendant de nombreuses décennies, les PVA ont été exploitées à l’aide de systèmes stéréoscopiques dans le cadre de la production de cartes et de plans topographiques.

De nos jours, elles sont utilisées dans la production de larges couvertures d’images aériennes orthorectifiées : les orthophotographies.

Une orthophotographie est une image de la surface terrestre produite à partir de prises de vues aériennes ou satellites rectifiées. Ces rectifications concernent notamment les déformations de perspective causées par l’inclinaison des axes de prise de vue, par la distorsion de l’objectif et par le relief de telle sorte qu’en chacun de ses points on ait l’impression que l’image a été prise à la verticale. Une orthophotographie doit donc pouvoir se superposer parfaitement à des plans topographiques. Les rectifications visent également à homogénéiser le rendu des prises de vue qui ont pu être réalisées dans des conditions non homogènes (date, heure, nébulosité…).

Sur les globes virtuels tels que Google Earth5 ou ArcGIS Earth, ces vues aériennes sont assemblées pour réaliser une mosaïque. La résolution des images en 2020 est d’au moins 15 mètres et au mieux de 15 cm. La résolution des images est adaptée en fonction de l’altitude de la vue de manière à mettre en évidence des éléments dominants à haute altitude, fluidifier l’affichage et limiter le transfert des données en ligne.

Finalement, on parle de géovisualisation puisqu’il s’agit plus que d’illustrations de l’espace. Ces vues sont augmentées d’une série d’informations géographiques (nom du lieu, altitude…) et, par modélisation, la même réalité peut être vue sous différents angles.

Quelles occupations du sol?

Quelles occupations du sol faut-il être capable de reconnaitre ?

Au terme de l’apprentissage, il faut être à même de reconnaitre tous les éléments ci-dessous, en repérant et nommant les indicateurs visuels nécessaires.

Des paysages naturels

Accès au projet Google Earth ICI

- Calotte glaciaire

- Désert

- Dunes (en étoile, en croissant)

- Forêt tempérée

- Forêt tropicale

- Forêt-galerie

- Glacier de montagne

- Iceberg/banquise

- Ligne de crête

- Savane

- Steppe

- Taïga

- Toundra

- Vallée encaissée

- Vallée large

- Volcan

Des paysages ruraux

Accès au projet Google Earth ICI

- Bocage

- Champs et prairies

- Déforestation

- Forêt de conifères

- Forêt de feuillus

- Mitage rural

- Openfield

- Village compact

- Village en chapelet

Des paysages urbains et périurbains

Accès au projet Google Earth ICI

- Espace central

- Espace périphérique

- Etalement urbain

- Habitat collectif

- Habitat individuel

- Habitat spontané

- Îlot et coeur d’îlots urbains

- Lotissement

- Plan en damier

- Plan radioconcentrique

- Quartier résidentiel fermé

Des éléments de l'hydrographie

Accès au projet Google Earth ICI

- Barrage

- Berge

- Château d’eau

- Chemin de halage

- Confluent

- Delta

- Ecluse

- Estuaire

- Fleuve

- Levée naturelle

- Lit majeur

- Lit mineur

- Méandre

- Méandre abandonné

- Rivière

- Ru/Ry

- Ruisseau

- Station d’épuration

- Vallée

- Versant

Des éléments en lien avec des espaces à risque

Accès au projet Google Earth ICI

- Barrage anti lahar

- Barrage anti-tempête

- Coulée de lave

- Dépoldérisation

- Forêt brûlée

- Lac asséché

- Mur brise-vagues

- Paravalanche

- Plaine d’inondation

- Rupture de barrage

Des occupations du sol en lien avec l'agriculture et la pêche

- Champ circulaire

- Culture en plein champ

- Culture industrielle

- Culture sous serre

- Culture sur brulis

- Elevage extensif

- Ferme

- Ferme marine

- Parc à huitres / Parc à moules

- Parc d’engraissement

- Pisciculture en étangs

- Plantation d’arbres fruitiers

- Plantation d’eucalyptus

- Port de pêche

- Rizière de plaine

- Rizière en terrasses

- Vigne

Des occupations du sol en lien avec les mines, les carrières et les énergies

- Bassins d’évaporation

- Carrière à ciel ouvert

- Carrière souterraine (installations de surface)

- Centrale à biomasse

- Centrale à miroirs cylindro-paraboliques

- Centrale géothermique de haute énergie

- Centrale hydroélectrique au fil de l’eau

- Centrale hydroélectrique de barrage

- Centrale hydroélectrique de pompage-turbinage

- Centrale nucléaire

- Centrale photovoltaïque

- Centrale solaire à tour à concentration

- Centrale thermique au charbon

- Centrale thermique au gaz

- Champs pétrolifères/gaziers

- Complexe solaire

- Mine à ciel ouvert

- Mine de charbon à ciel ouvert

- Mine de charbon souterraine (installations de surface)

- Mine de lignite

- Mine souterraine (installations de surface)

- Parc éolien / Ferme éolienne

- Plateforme gazière/pétrolière offshore

- Plateforme gazière/pétrolière onshore

- Production de bioéthanol/biodiésel

- Raffinerie de pétrole

- Terminal gazier d’exportation

- Terminal gazier d’importation

- Usine de méthanisation

- Usine marémotrice

- Ville minière

Des occupations du sol en lien avec l'industrie

- Friche industrielle

- Parc d’activités

- Parc industriel

- Parc scientifique

- Quartier industriel

- Usine en milieu rural

- Usine en milieu urbain

- Usine isolée

- Zone industrialo-portuaire

- Zone industrielle

Des occupations du sol en lien avec les commerces

- Axe commercial

- Grand marché

- Parc commercial

- Place commerciale

- Zone commerciale

Des occupations en lien avec les loisirs et le tourisme

- Arena

- Camping / camping résidentiel

- Centre sportif

- Digue et plage

- Golf

- Marina

- Parc de loisirs

- Parc urbain

- Site naturel touristifié

- Stade athlétique

- Stade de football

- Station de sports de montagne

Des occupations en lien avec les services

- Campus

- Décharge à ciel ouvert

- Ecole

- Hôpital

- Incinérateur

- Parc à containeurs

- Parc de bureaux

- Parc logistique

- Prison

- Quartier d’affaires

Des occupations en lien avec les transports

- Aéroport : terminal de fret

- Aéroport : terminal de voyageurs

- Autoroute

- Canal fluvial

- Carrefour

- Echangeur autoroutier

- Ecluse

- Gare de marchandises

- Gare de voyageurs

- Port à containers

- Port fluvial de marchandises

- Port fluvial de plaisance

- Port maritime

- Rondpoint pour piétons / vélos

- Route

- Voie ferrée

- Voie lente

- Voie navigable