Les mutations de l'agriculture

Analyse géographique

Les enjeux

Le secteur agricole[1] fait face à des enjeux nombreux, complexes et interconnectés dont les trois principaux sont :

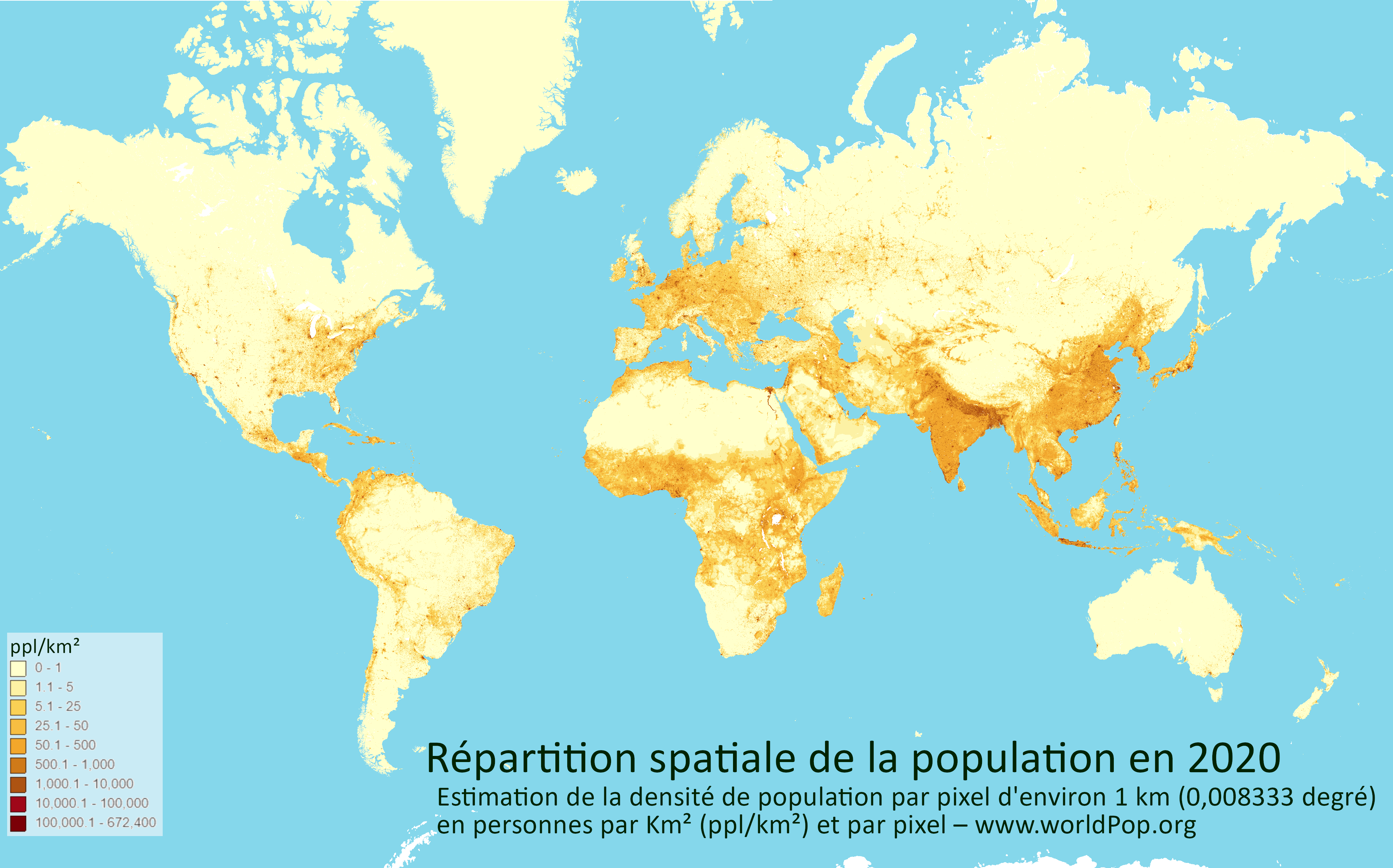

- la sécurité alimentaire : il faut nourrir une population qui est passée d’environ 3 milliards d’individus en 1960 à 8 milliards en novembre 2022. Même si l’effectif devrait se stabiliser aux environs de 10,4 milliards en 2080 (Nations Unies, s.d.), une partie significative de cette population se situe dans des espaces peu propices à l’agriculture. Il en résulte une intensification des pratiques.

- la durabilité environnementale. Le secteur agricole a un impact significatif sur l’environnement puisqu’il contribue à près de 70% des prélèvements en eau (OCDE, S.d.), qu’il est à l’origine d’au moins 50% de la déforestation (Parlement Européen, 2022) et qu’il contribue à la perte de la biodiversité et la pollution de l’eau et de l’air. Il est de ce fait confronté à une pression croissante pour produire de manière plus durable. A cela s’ajoute que le secteur est la première victime de l’étalement urbain.

- Le réchauffement climatique. Le secteur agricole y contribue de manière importante puisqu’il est responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre (Marechal, 2022) et qu’il à la fois le secteur le plus vulnérable aux effets de ce réchauffement du fait de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques.

Les mutations du secteur agricole en lien avec ces enjeux affectent les espaces de différentes manières. On distingue à certains endroits une augmentation des espaces cultivés principalement du fait de la déforestation ou une diminution des espaces surtout du fait de l’urbanisation. Ailleurs, c’est l’évolution de l’organisation et de la taille des parcelles qui transforme les paysages. Dans la plupart des cas, c’est l’occupation du sol qui évolue avec le développement de l’irrigation, la culture sous serre, le développement de l’élevage intensif ou extensif ou la spécialisation de la production. Plus récemment, c’est le retour vers des pratiques plus vertueuses qui réorganise des espaces.

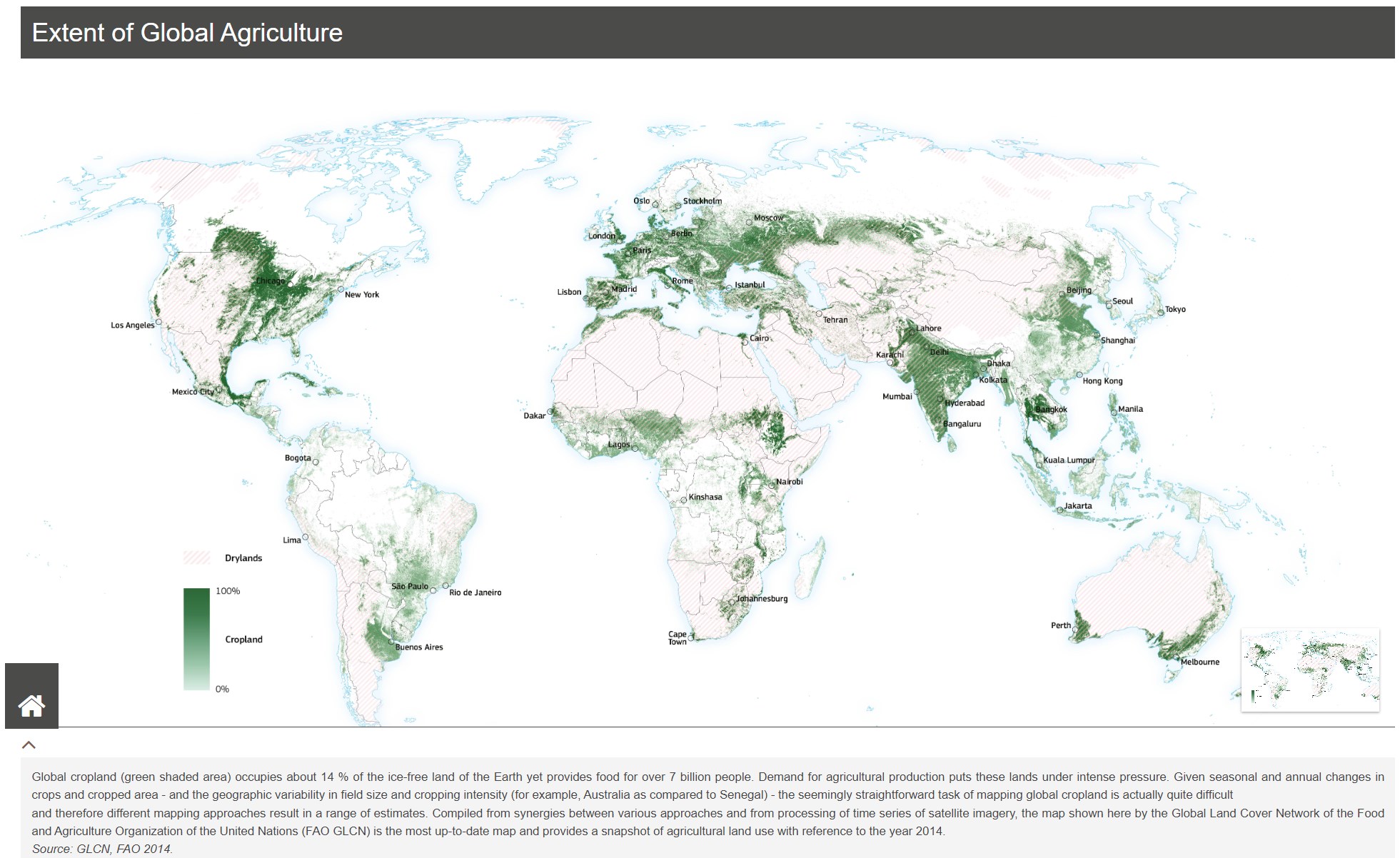

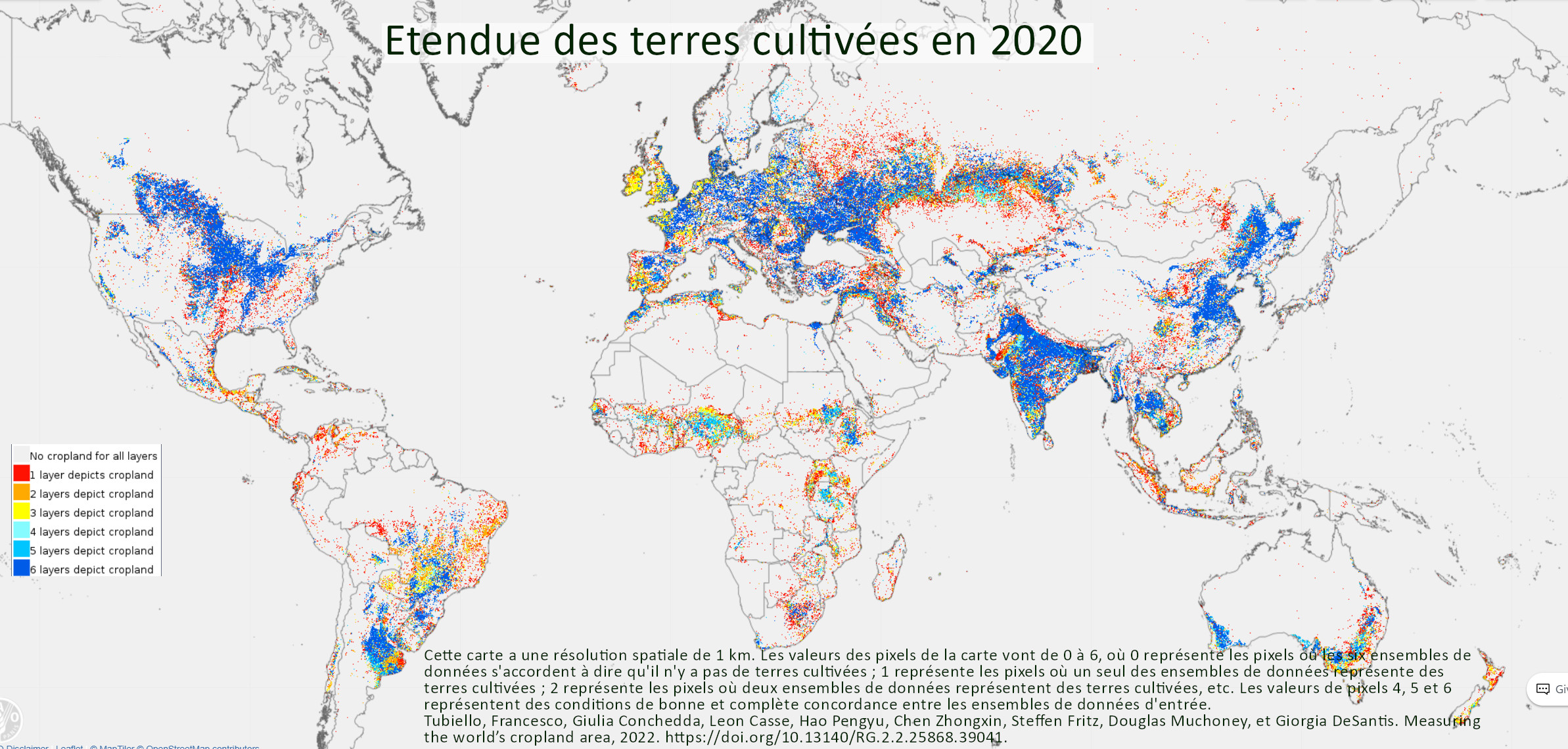

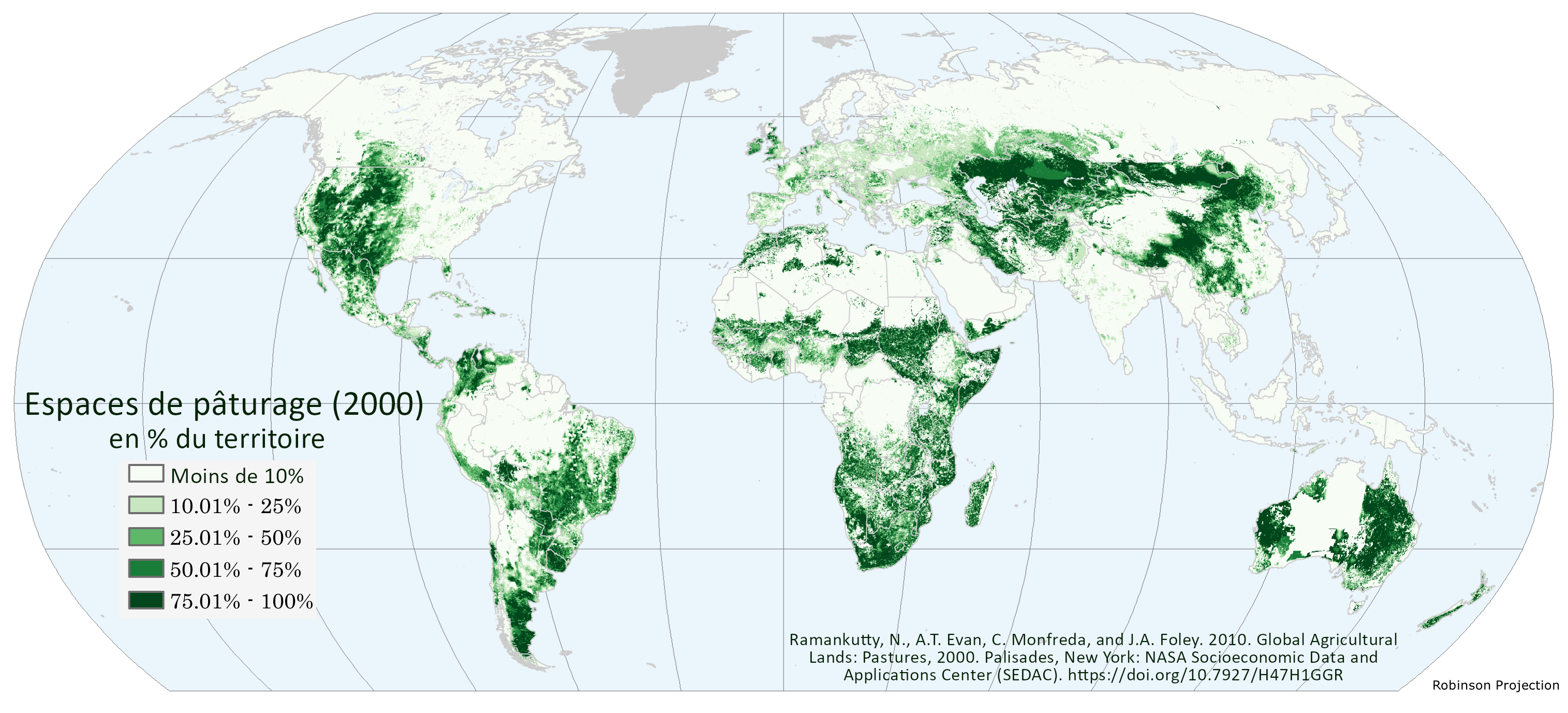

Avant de s’intéresser à ces mutations, il est nécessaire d’identifier les espaces concernés par la production agricole et l’élevage.

[1] Le secteur agricole, c’est 866 millions de travailleurs ou 15% des actifs (Banque Mondiale, 2023), près de 40% des terres émergées avec comme productions principales, selon la FAO (2023), en millions de tonnes, la canne à sucre (1864), le maïs (1162), le riz (769), le blé (756) et les noix de palme (413) ; En superficie, en millions d’hectares, le blé (218), le maïs (200), le riz (163), le soja (127) et l’orge (52) ; En valeur, en milliards de $, le lait de vache (309), le riz (301), la viande de bœuf (299), le maïs (233) et la viande de poulet (229).

Etat des lieux de la production agricole

Des espaces où la production est importante et d’autres où elle est inexistante

L'atlas de la FAO

La plateforme géospatiale Hand-in-Hand (HiH) est un bien public numérique qui fournit des informations géographiques en libre accès, des indicateurs clés de la sécurité alimentaire et des statistiques agricoles provenant de la FAO et d’organisations externes telles que des ONG, des universités, le secteur privé et des agences spatiales, y compris les principales bases de données phares de la FAO telle que FAOSTAT qui regroupe les données sur l’alimentation et l’agriculture pour plus de 245 pays et territoires de 1961 à l’année la plus récente disponible.

Ce géoportail donne notamment accès à des cartes détaillées pour les productions agricoles végétales et animales (livestock).

Les principales productions agricoles

Les cartes des 26 principales productions en 2015 – Sur la carte, sélectionnez le type de production est aussi si c’est de l’agriculture pluviale ou irriguée. L’unité et en 1000 tonnes par pixel de 5 minutes d’arc de côté (0,083 degrés), soit un pixel d’environ 60 km² sur Terre.

Les principales productions agricoles alimentaires sur Terre sont le blé, le riz, le maïs, les pommes de terre, le soja …. En valeur, on retrouve un autre classement: riz, lait, viande de boeuf, viande de porc, viande de poulet , blé, soja, tomates, canne à sucre, maïs …

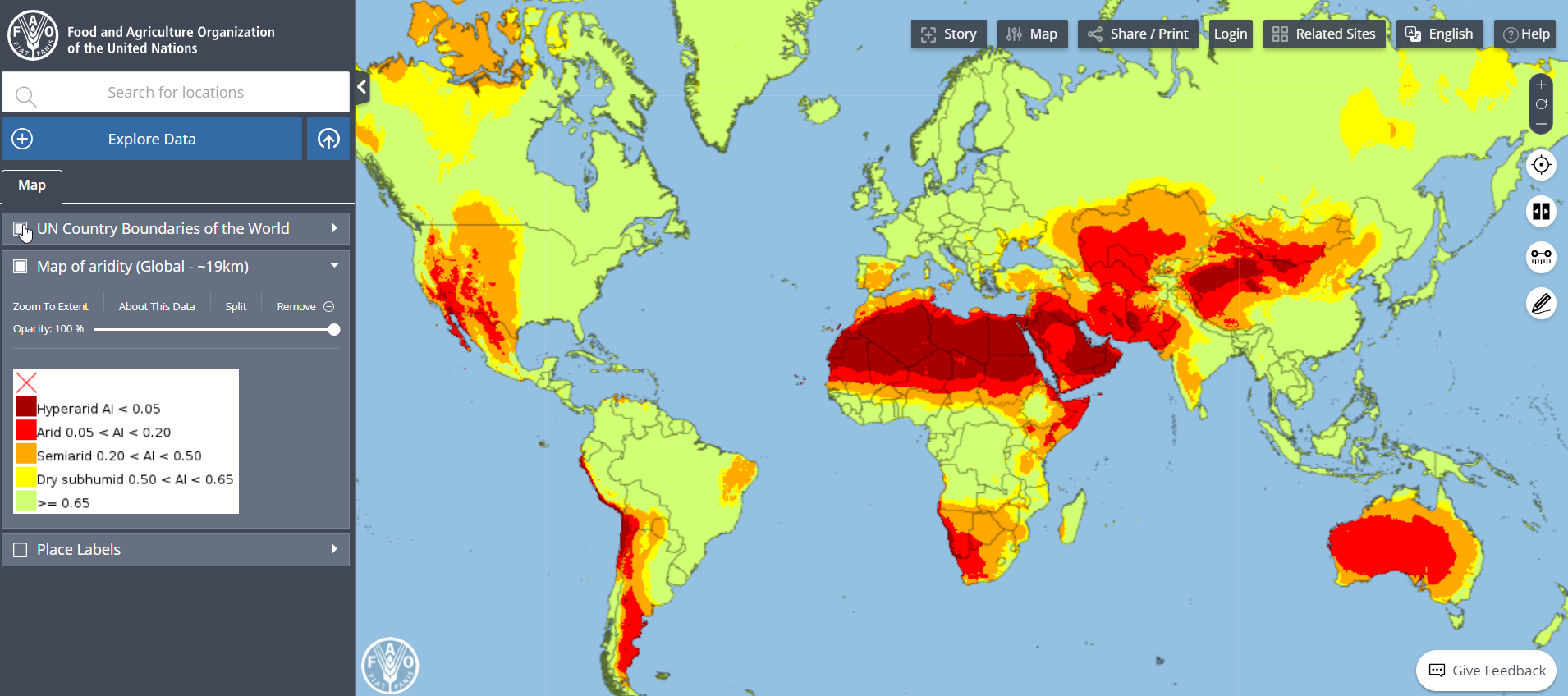

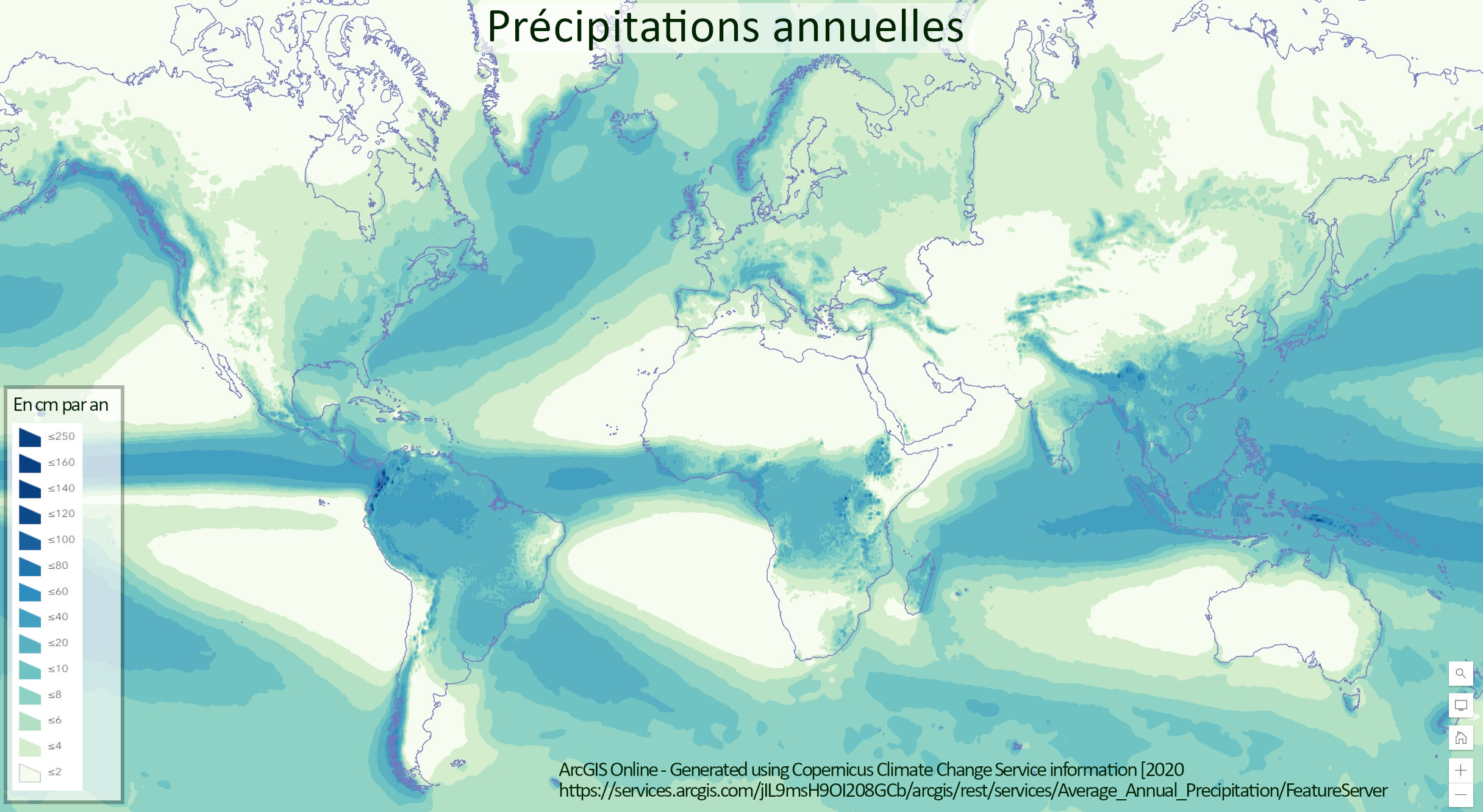

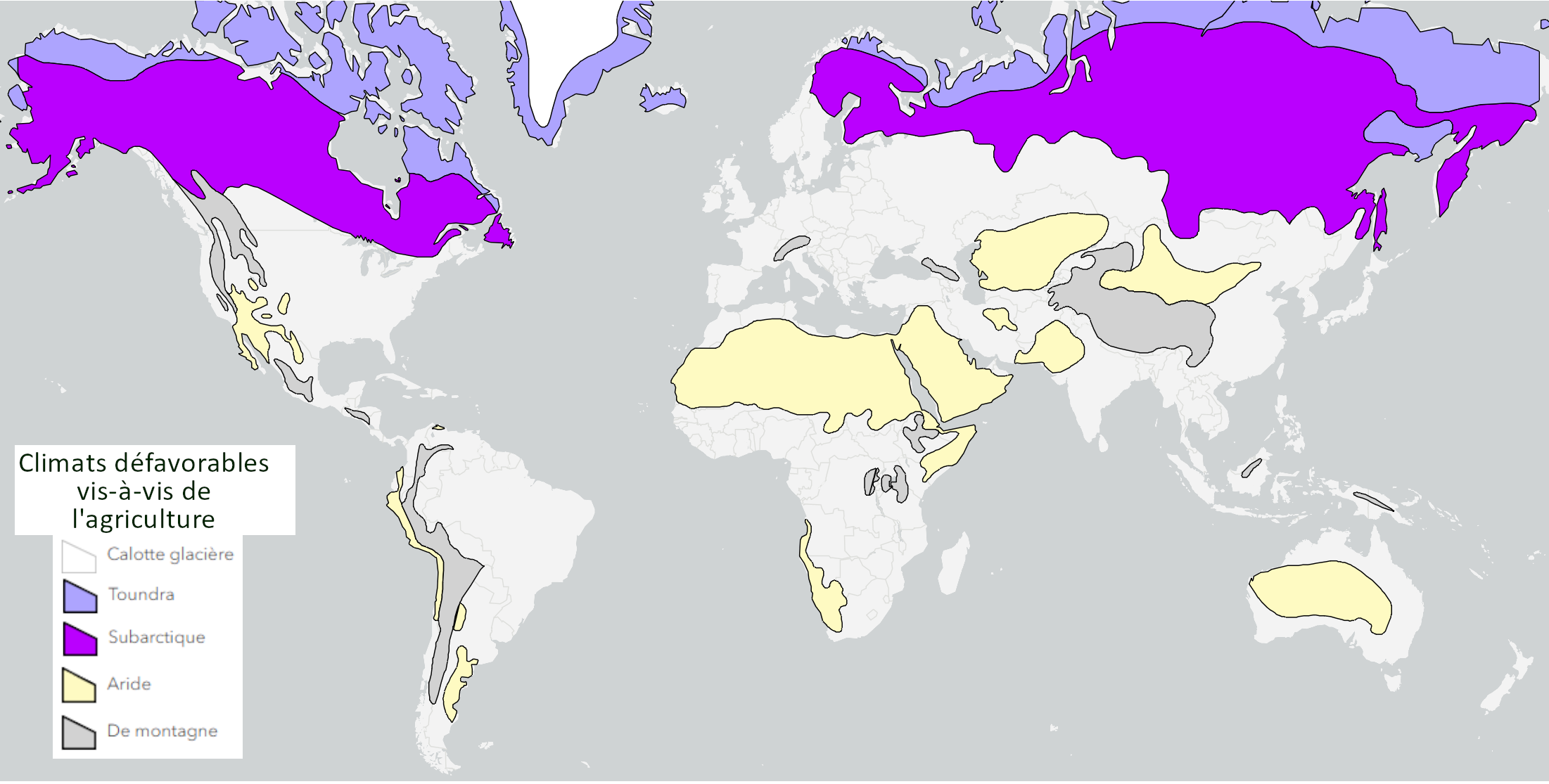

On peut s’intéresser à la typologie des productions agricoles, mais ce qui est avant tout le plus frapant, c’est la dimension géographique de cette production. Les disparités spatiales sont phénoménales. Les espaces où la production agricole est inexistante sont gigantesques. Ce sont principalement les espaces arides chauds et froids. La disponibilité de l’eau est un élément déterminant. Les principaux espaces où la production agricole est intense sont réduits et se comptent sur les doigts d’une main.

À propos des types de productions, ils varient selon les régions, les climats et les habitudes alimentaires des populations. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive.

- Les céréales : principalement le blé, le riz, le maïs, l’orge et le sorgho.

- Les légumineuses : principalement les haricots, les pois, les lentilles, les fèves, les arachides et le soja.

- Les tubercules : principalement les pommes de terre, les patates douces, les maniocs et les taros.

- Les légumes : les variétés sont innombrables. Les plus communs et plus largement consommés sont les tomates, les carottes, les ognons, les poivrons, les aubergines, les courgettes, les concombres, etc.

- Les fruits : les oranges, les bananes, les pommes, les poires, les mangues, les avocats, les ananas, les papayes, les melons, etc.

- Les viandes : les bovins, les porcins, les ovins, les volailles, les poissons, etc.

- Les produits laitiers : le lait, le fromage, le yaourt, etc.

- Les huiles végétales : l’huile d’olive, l’huile de palme, l’huile de soja, l’huile de tournesol, etc.

- Les sucres : le sucre de canne, le sucre de betterave, le miel, etc.

La production animale

La couche avec la répartition de la production animale est “GLW 4: Gridded Livestock Density (Global – 2015 – 10 km)”, elle est présente par défaut et il faut sélectionner le type d’élevage dans la liste déroulante.

La superficie cultivée

L’unité de la légende est l’hectare. Les données sont celles de 2010.

Les rendements

Les rendements agricoles par type de culture – L’unité est le kg/ha

Le nombre de récoltes par an (de 0 à 3):

On constate que les disparités sont phénoménales. Les espaces où les terres cultivées sont inexistantes sont gigantesques, les espaces où elles existent sont limités à quelques grands foyers. L’Europe tempérée, méditerranéenne, centrale et dans le croissant fertile au Proche-Orient ; L’Inde, le Bangladesh et la vallée de l’Indus, les plaines au nord-est de la Chine, Les Grandes Plaines en Amérique du Nord. L’agriculture y est particulièrement intensive et elle est soit fortement mécanisée et mobilise une faible main-d’œuvre, soit elle est peu mécanisée et mobilise une main-d’œuvre importante et souvent des techniques d’irrigation élaborées. Selon la FAO (2023), 2% de la population active aux USA ou en Europe et 44% en Inde.

Dans les foyers secondaires (moitié sud du Brésil, nord de l’Argentine, pays du Golfe de Guinée, est de l’Afrique de l’Éthiopie au Lesotho, sud-ouest et au sud-est de l’Australie, Indonésie …), l’agriculture a un caractère plus extensif. La production y est moins intense généralement du fait d’une agriculture de subsistance et/ou du fait des conditions plus naturelles plus contraignantes, principalement l’aridité.

Les facteurs qui conditionnent les disparités spatiales

Les composantes de l'espace

Texte à ajputer

Les précipitations

Les températures

La couche avec la répartition de la production animale est “GLW 4: Gridded Livestock Density (Global – 2015 – 10 km)”, elle est présente par défaut et il faut sélectionner le type d’élevage dans la liste déroulante.

Le relief

La population

Les rendements agricoles par type de culture – L’unité est le kg/ha

Le nombre de récoltes par an (de 0 à 3):

Les différentes pratiques agricoles et l’occupation du sol

La carte collaborative

Les cartes de la FAO mettent en évidence des espaces où la production agricole est importante et là où elle est peu présente.

La carte collaborative a pour objectif d’illustrer différentes pratiques agricoles à travers le monde et de mettre en évidence les occupations du sol qui témoignent de ces pratiques.

L'agriculture intensive

L’agriculture intensive est fortement ou faiblement mécanisée selon les territoires

La carte de la FAO met en évidence les hauts lieux de la production agricole. Ces espaces sont ceux où l’agriculture est pratiquée de manière intensive, il s’agit principalement des Grandes Plaines en Amérique du Nord, de l’Europe de l’ouest et centrale et le croissant fertile, l’Inde et la Grande plaine du nord de la Chine.

L’agriculture intensive est hautement productive, les rendements sont maximisés. Des modèles agricoles très différents le permettent:

- Un modèle qui utilise massivement des intrants et des moyens mécaniques, c’est ce qui se fait depuis des dizaines d’années principalement en Europe et en Amérique du Nord. C’est un modèle a caractère industriel.

- Un modèle qui utilise de grands moyens humains, des techniques d’irrigation élaborées, des intrants variés et optimise l’occupation du sol. C’est ce qui se fait depuis des centaines d’années principalement en Inde et en Chine. C’est un modèle à caractère traditionnel.

L’agriculture à caractère industriel (fortement mécanisée) à un effet plus important sur les émissions de gaz à effet de serre, elle nécessite plus d’investissements et moins de main-d’œuvre. Elle a tendance à provoquer une dégradation rapide de la qualité des sols.

On considère généralement qu’une agriculture traditionnelle a un effet moins important sur les émissions de gaz à effet de serre et, qu’en raison de la dépendance à long terme des paysans sur leurs terres, des pratiques durables sont adoptées pour préserver la fertilité du sol et les ressources naturelles. La réalité est parfois différente en raison de l’intensification massive des pratiques, principalement du fait de la croissance démographique. Cette intensification conduit à un stress hydrique de plus en plus important et à une dégradation de la qualité des sols, tout comme l’agriculture à caractère industriel.

L'agriculture extensive

L’agriculture extensive est fortement ou faiblement mécanisée selon les territoires

Sur la carte de la FAO des terres agricoles, des foyers secondaires sont identifiés.

- en Afrique principalement dans sa partie subsaharienne dans la partie ouest du Golfe de Guinée ou à l’est du continent, de l’Éthiopie à l’ouest du Rift jusqu’au Lesotho;

- en Amérique du Sud au sud de l’Amazonie au Brésil jusqu’au nord de l’Argentine

L’agriculture y a un caractère plus extensif. L’agriculture extensive est caractérisée par des apports externes réduits (engrais, pesticides …) et se distingue essentiellement par des rendements plus faibles. Elle est aussi qualifiée de durable dans la mesure où celle-ci vise à maintenir la fertilité des sols à long terme. On la retrouve un peu partout où les terres sont cultivables et elle domine les espaces ruraux en dehors des hauts lieux de l’agriculture intensive. Les pratiques sont innombrables parce que généralement adaptées aux contraintes spécifiques de chaque milieu. Elle est souvent une agriculture de subsistance même si des mouvements tentent de la développer. Elle comprend les grands espaces de pastoralisme, nomade ou sédentaire. L’agriculture de subsistance est un système agricole dans lequel les agriculteurs produisent principalement des denrées alimentaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

L’agriculture de subsistance a les caractéristiques suivantes;

- Elle est à petite échelle, les parcelles sont de taille réduite.

- Les cultures sont variées afin d’assurer l’autoconsommation et limiter les risques liés aux variations climatiques, aux parasites, aux maladies et assurer une alimentation équilibrée.

- Les techniques sont traditionnelles avec peu de machines.

- Elle est souvent pratiquée avec d’autres activités: élevage ou artisanat pour assurer des revenus.

- Les techniques assurent une plus grande durabilité environnementale: la dépendance au milieu impose d’être attentif à sa préservation, on y voit donc souvent une rotation des cultures, l’agroforesterie, la gestion de l’eau …

Dans beaucoup de régions et particulièrement en Afrique et en Asie, du fait de la pression démographique, des pratiques se transforment : réduction du temps de jachère, abandon des rotations, introduction des engrais et pesticides. Ces modifications conduisent à un appauvrissement des sols et une dégradation générale de l’environnement.

Reconnaitre les pratiques agricole à partir de vues verticales

Reconnaitre l’agriculture de subsistance

En vue verticale ou oblique sur un globe virtuel, on peut reconnaitre la présence d’une agriculture de subsistance à l’aide des indicateurs visuels suivants:

- Le parcellaire morcelé : l’agriculture de subsistance est généralement pratiquée à une échelle locale, avec de petites parcelles de terre cultivées par les agriculteurs pour répondre à leurs besoins immédiats. En vue verticale, la présence de petites parcelles avec des formes souvent variées et un habitat souvent dispersé est un indicateur efficace pour reconnaitre ce type d’agriculture.

- Les parcelles enclavées: les techniques agricoles utilisées dans l’agriculture de subsistance sont souvent traditionnelles et ont été transmises de génération en génération. Les outils et les méthodes de culture peuvent être simples et manuels, avec une utilisation limitée de machines et de technologies modernes. De ce fait, l’accès aux chemins ou aux routes n’est pas impératif. Le réseau de communication n’est donc pas un élément structurant du parcellaire. En vue verticale, la présence de nombreuses parcelles enclavées est donc un indicateur efficace pour reconnaitre ce type d’agriculture.

- des couleurs variées : la production est en grande partie destinée à l’autoconsommation (les produits agricoles sont principalement destinés à la consommation familiale). Les agriculteurs cultivent donc une variété de cultures vivrières, telles que des céréales, des légumes, des fruits et des racines, pour assurer la sécurité alimentaire de leur foyer. Cela se traduit par des couleurs et des teintes variées du fait de la diversité des cultures, des stades de développement et des labours à des moments différents.

- Pas ou peu de traces de la mécanisation.

Reconnaitre l’agriculture intensive mécanisée

En vue verticale ou oblique sur un globe virtuel, on peut reconnaitre la présence d’une agriculture intensive mécanisée à l’aide des indicateurs visuels suivants (tous ne sont pas toujours rencontrés):

- Le parcellaire de grande taille: l’agriculture industrialisée est généralement pratiquée sur des grandes parcelles avec des formes géométriques assez régulières.

- Les traces de la mécanisation: l’utilisation de machines agricoles étant la norme dans ce type de culture, on distingue généralement dans les champs les marques laissées par les machines (traces de souresn sillons …).

- des couleurs peu variées : du fait de la taille des parcelles et de l’orientation commerciale de la production, les cultures sont peu variées ce qui donne un aspect plus uniforme au paysage.

- Les parcelles ne sont pas enclavées: cette forme d’agriculture se fait à grand renfort de moyens techniques qui imposent un accès direct aux voies de communication. Le réseau routier est donc un élément structurant du parcellaire.

- Les parcelles ne sont pas délimitées par des haies. Généralement, un paysage agricole à caractère industriel vise à constituer des parcelles les plus grandes possibles et dégagées afin d’éviter les contraintes et maximiser les rendements. Ces paysages sont généralement ouverts ou de type « openfield »

Reconnaitre l’agriculture intensive peu mécanisée

En vue verticale ou oblique sur un globe virtuel, on peut reconnaitre la présence d’une agriculture intensive peu mécanisée à l’aide des indicateurs visuels suivants (tous ne sont pas toujours rencontrés):

- Le parcellaire morcelé : Comme l’agriculture de subsistance, l’agriculture intensive traditionnelle est généralement pratiquée à petite échelle, avec de petites parcelles de terre cultivées. La différence est le taux d’occupation du sol par les terres cultivées: l’espace utile pour les cultures est maximisé notamment en évitant la dispersion de l’habitat dans la campagne.

- Les parcelles enclavées: comme pour l’agriculture de subsistance, les techniques agricoles utilisées dans l’agriculture intensive traditionnelle sont peu ou pas mécanisées. De ce fait, l’accès aux chemins ou aux routes n’est pas impératif. Le réseau de communication n’est donc pas un élément structurant du parcellaire. En vue verticale, la présence de nombreuses parcelles enclavées est donc un indicateur efficace pour reconnaitre ce type d’agriculture.

- des couleurs variées : comme pour l’agriculture de subsistance et pour les mêmes raisons, les couleurs et les teintes sont variées du fait de la diversité des cultures, des stades de développement et des labours à des moments différents. Dans le cas de l’agriculture intensive traditionnelle, les couleurs sont encore plus diversifiées du fait de l’occupation plus intensive du sol.

- des couleurs plus sombres: pour maximiser la production, l’agriculture intensive traditionnelle se caractérise aussi par la pratique plus répandue de l’irrigation (avec des techniques variées). L’apport en eau se voit par des couleurs plus vives et plus foncées en vue verticale.

- Pas ou peu de traces de la mécanisation.

Reconnaitre l’élevage extensif:

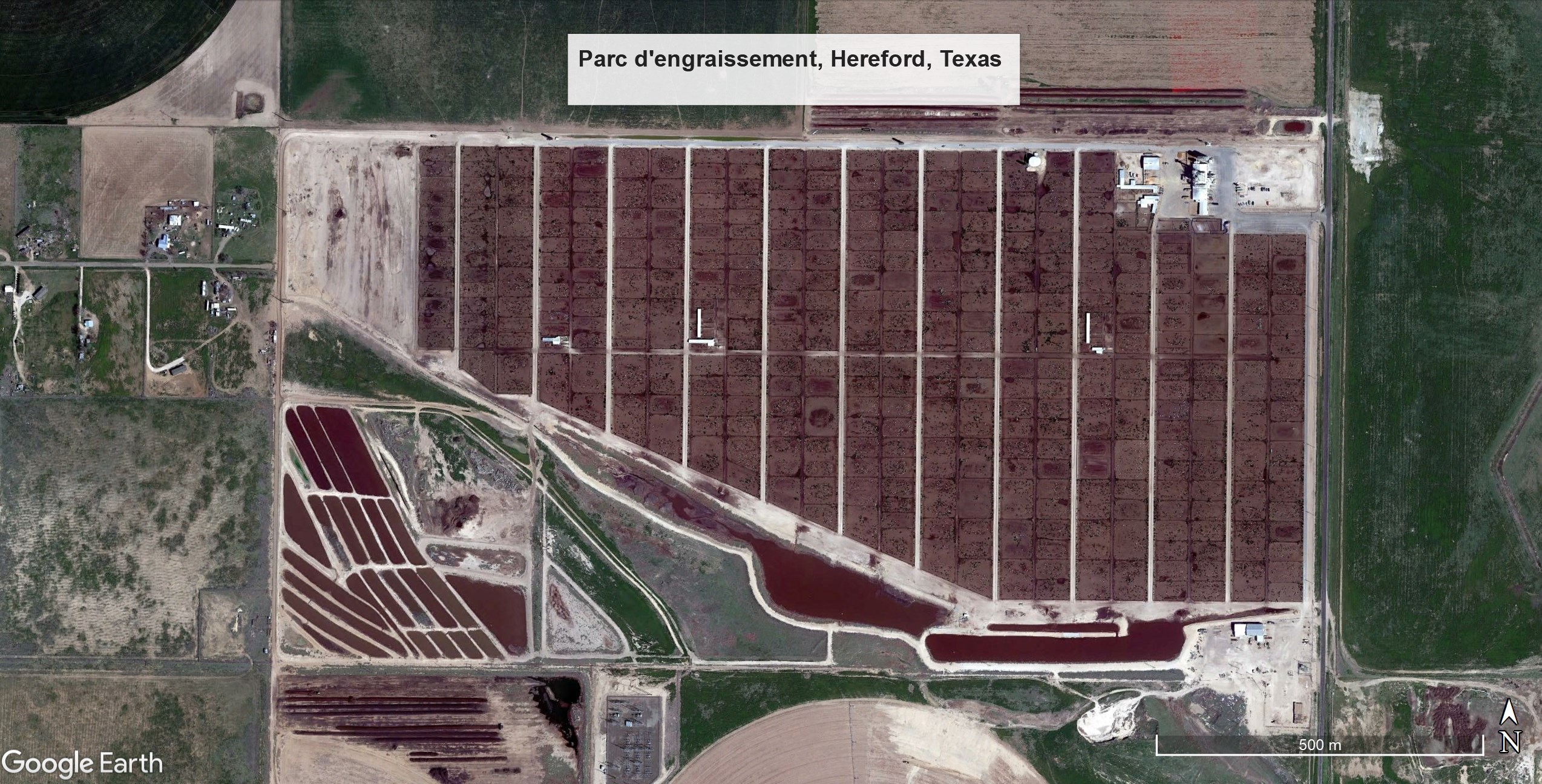

Reconnaitre l’élevage intensif (parcs d’engraissement, porcheries industrielles, poulaillers industriels …)

Reconnaitre la pisciculture

Reconnaitre les fermes marines

Reconnaitre la culture irriguée par pivot central

… (voir autres pratiques dans le GEO 84).

En vue verticale ou oblique sur un globe virtuel, on peut reconnaitre la présence d’une agriculture intensive peu mécanisée à l’aide des indicateurs visuels suivants (tous ne sont pas toujours rencontrés):

1. Observer la répartition des espaces agricoles

La classe est divisée en groupes, chaque groupe analyse un continent ou un autre espace déterminé par l’enseignant. Sur la base d’une carte choisie de la production agricole (cartes par points), les élèves annotent la carte (ou une carte vierge) afin de mettre en évidence les espaces où la production agricole est remarquable. Sur la base d’un atlas papier, les élèves recherchent des repères afin de nommer et donner un ordre de grandeur de la taille de chaque des espaces repérés sur la carte.

En faisant référence aux disparités spatiales observées, ils formulent deux ou trois questions.

2. L’occupation du sol et l’organisation de l’espace

Chaque groupe se divise (solos ou duos) en vue d’analyser l’occupation du sol et l’organisation de chacun des espaces repérés lors de la première activité.

Pour l’activité, les élèves ont accès à un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ils manipulent un globe virtuel ou un SIG (Google Maps, Google Earth Online, Google Earth Pro, ArcGIS Online … ).

- Ils observent l’occupation du sol à différents endroits et repèrent un(des) endroit(s) représentatif(s) des observations réalisées. Cette occupation du sol est mémorisée par une capture d’écran, un géosignet ou un autre dispositif.

- Ils décrivent l’occupation du sol et l’organisation de l’espace qui en résulte. Pour y arriver, ils effectuent une recherche documentaire afin de cerner les principales caractéristiques et le vocabulaire adéquat.

- Le groupe réalise une carte de synthèse à l’échelle du territoire analysé afin de mettre en évidence les espaces où la production agricole est importante. Il illustre chaque espace par des vues verticales et au sol. Il rédige un texte et/ou il réalise un croquis cartographique pour caractériser l’organisation de l’espace dominante en milieu rural.

Chaque groupe présente sa production au reste de la classe.

3. L’évolution de l’occupation du sol et ses conséquences sur l’environnement

Chaque groupe se divise à nouveau (solos ou duos) en vue d’analyser l’évolution de l’occupation du sol de chacun des espaces repérés lors de la deuxième activité.

Pour l’activité, les élèves ont accès à un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ils manipulent un globe virtuel ou un SIG qui permet de comparer des occupations du sol avant et après.(WalOnMap, Google Earth Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Wayback, geopotail.gouv.fr … )

- Pour chaque espace analysé, les élèves utilisent la fonctionnalité pour remonter dans le temps afin d’observer d’éventuels changements d’occupation du sol. Le cas échéant, ils réalisent un dispositif de comparaison des vues avant/après (vues côte à côte, balayage.

- Ils réalisent un commentaire de quelques phrases afin de caractériser les changements et ils donnent leur point de vue à propos des effets de ces changements sur l’environnement en prenant appui sur leurs observations.

- Le groupe complète sa carte de synthèse à l’échelle du territoire analysé avec ces informations.

Liens avec le Tronc commun

L’objet de la 1re secondaire est de développer les connaissances relatives à l’évolution de l’occupation de l’espace, au départ de trois processus significatifs et de natures différentes : l’urbanisation, la déforestation et les mutations (dont l’industrialisation) du secteur agricole. Ces trois processus permettent de mettre en évidence des effets des actions humaines sur l’environnement.

Les observations se font tant à des échelles locales sur la base de photographies ou sur le terrain, que sur des cartes (papier, globe virtuel ou géoportail) à d’autres échelles.

| Savoirs | Attendus |

| Repères spatiaux, vocabulaire, notions, modèles pour se situer, se déplacer, localiser un lieu, un fait dans l’espace | |

| Espaces du monde marqués par la croissance démographique : Asie de l’Est (Chine), Asie du Sud (Inde, Pakistan), Indonésie, Golfe de Guinée (Nigéria), Région des Grands Lacs africains. Principales agglomérations d’Europe : Moscou, Paris, Londres, Madrid, Berlin. Principales zones forestières du monde : forêt tropicale, forêt boréale, forêt tempérée. |

Nommer les principaux espaces du monde marqués par la croissance démographique, figurés sur une carte. Nommer les principales agglomérations européennes figurées sur une carte. Nommer les principales zones forestières du monde figurées sur une carte. |

| Caractériser les répartitions/dynamiques spatiales et les liens avec les composantes spatiales relatives à la population et à l’organisation de l’espace | |

|

Croissance démographique : naissances, décès (mouvement naturel) et immigration, émigration (mouvement migratoire). Quelques processus qui marquent l’évolution de l’occupation des espaces : – urbanisation et étalement urbain : lotissements, zones industrielles, commerciales et de services ; – déforestation : élevage intensif, (mono)cultures, urbanisation ; – mutation du secteur agricole : culture sous serre, taille des parcelles, parc d’engraissement, ceintures vertes. Quelques processus pour établir des liens entre l’évolution de l’occupation du sol et l’environnement : aménagement du territoire, bétonisation, perte de biodiversité, augmentation des émissions de gaz à effet de serre… Structure de la ville : centre-ville, banlieue (espace urbain continu), périphérie récente (espace urbain discontinu), aire urbaine. Facteurs de localisation : facteurs qui influencent la localisation d’une activité ou de l’habitat : – facteurs humains : réseaux de transport, prix du terrain, frontières et divisions administratives, répartition de la population. |

Dire en quelques mots ce qu’est la croissance démographique. Citer des occupations du sol caractéristiques de chaque processus qui marque l’évolution de l’occupation des espaces. ACTIVITE 2.1 Illustrer par un exemple un espace marqué par un processus d’évolution. ACTIVITE 3.1 Décrire un exemple d’évolution de l’occupation du sol qui illustre un effet positif ou négatif de l’évolution des espaces sur l’environnement. ACTIVITE 3.2 Distinguer en quelques mots les espaces qui composent la ville.

Dire en quelques mots ce qu’est un facteur de localisation. Illustrer par un exemple un facteur de localisation humain d’une activité ou de l’habitat. |

| Au milieu naturel (dont orohydrographie et bioclimats) | |

| – facteurs de localisation naturels : climat et relief. | Illustrer par un exemple un facteur de localisation naturel d’une activité ou de l’habitat. |

| Savoir-faire | Attendus |

|

Lire un paysage.

|

Annoter une image géographique pour mettre en évidence l’évolution de l’occupation du sol, sur la base de photographies verticales prises à des moments différents pour un même lieu. ACTIVITE 3.1 |

| Lire un croquis cartographique, un plan, une carte. |

Identifier des éléments sur la base de la légende, sur une carte à deux variables (couleurs ou figurés). ACTIVITE 1 Lire une information quantitative sur la base de la légende. Relever une distance et une surface, à l’aide d’un portail numérique. ACTIVITE 1 Associer l’emploi des figurés cartographiques de couleurs différentes à des données qualitatives ou quantitatives. |

| Annoter/construire une représentation de l’espace. |

Annoter une vue verticale pour mettre en évidence l’évolution de l’occupation du sol, sur la base d’images géographiques prises à des moments différents pour un même lieu. ACTIVITE 3.1 Réaliser un croquis cartographique pour mettre en évidence une évolution de l’occupation du sol. ACTIVITE 2.3 |

|

Compétences |

Attendus |

| Utiliser des repères spatiaux et/ou des représentations de l’espace pour (se) situer/se déplacer/(s’)orienter. | Situer un processus qui marque l’évolution de l’occupation d’un espace, en faisant référence à des repères connus ou identifiés sur une carte (papier, globe virtuel ou géoportail). ACTIVITE 1 |

| Caractériser un paysage/environnement pour contextualiser un fait/phénomène. |

Caractériser un espace en faisant référence à l’évolution de l’occupation du sol, sur la base d’images géographiques. ACTIVITE 3.1 Caractériser l’étalement urbain d’une ville ou agglomération à deux moments, en faisant référence à un cas connu. Caractériser l’occupation du sol d’un espace déforesté. |

| Établir des liens entre des composantes spatiales pour expliquer des localisations, des répartitions/dynamiques spatiales. |

Mettre en évidence des effets positifs et négatifs de l’évolution de l’occupation/utilisation du sol sur l’environnement. ACTIVITE 3.2 Mettre en évidence des liens entre des indicateurs socioéconomiques des populations et l’évolution de l’urbanisation. Expliquer le développement d’une activité ou de l’habitat à un endroit spécifique, sur la base d’éléments naturels ou humains de l’espace (facteurs de localisation). |